「料金後納」と「料金別納」の正しい読み方や意味、違い、利用方法がわかります。さらに、申請や手続きの流れ、封筒への印刷方法、実際のマークの使い方まで具体的に解説。本記事を読めば、業務で迷わず安心して利用できるようになります。

料金後納と料金別納の読み方と意味

料金後納とはどんなサービス?

「料金後納」は「りょうきんこうのう」と読みます。

料金後納郵便は、郵便物の料金をまとめて後から一括で支払うことができるサービスです。具体的には、郵便物やゆうメールなどを毎月50通以上、または国際郵便の場合は10通以上など、まとまった数を定期的に利用する法人や個人事業主を主な対象としています。毎月の郵便物の料金を翌月にまとめて支払うことができ、煩雑な切手貼付作業やその都度の現金払いの手間を省くことが可能です。

差出人が「料金後納郵便」を利用するには、郵便局での事前申請が必要となります。申請が承認されると、専用のマークを印刷した封筒やラベルを使用して郵便物を出すことができます。また、毎月の利用数確認や支払い管理も重要なポイントとなります。

公式な案内や詳細な条件については、日本郵便の公式サイト「料金後納郵便のご案内(日本郵便)」にてご確認いただけます。

料金別納とはどんなサービス?

「料金別納」は「りょうきんべつのう」と読みます。

料金別納郵便は、郵便物を複数同時に差し出す場合に、その場で料金を一度にまとめて支払うサービスです。同じ種類・同じ重さの郵便物や荷物を10通以上出すときに利用でき、結婚式やイベントなどの案内状、キャンペーン用のダイレクトメールなど一括で大量に郵送する場面でよく利用されます。

料金別納では、差出時に郵便局の窓口で現金や切手でまとめて支払うことが原則です。なお、切手では支払えない種類の郵便物もあるため、詳細は公式サイトでの確認をおすすめします。申請の必要はなく、一定の通数条件(通常10通以上。郵便物の種類によっては20通以上などもあり)を満たせば誰でも利用できます。封筒やラベルには所定のマークを印刷します。

詳細については日本郵便の「料金別納郵便のご案内」を参照してください。

料金後納と料金別納の違いとは

申請の有無・利用シーンの違い

料金後納郵便と料金別納郵便のも大きな違いは、事前申請の有無と利用シーンにあります。

料金後納郵便を利用する場合は、あらかじめ郵便局に対して書面による事前申請が必須となります。利用申請時には申請書や会社の登記簿謄本、社判など必要書類の提出が求められ、審査後に初めて利用が認められます(詳細は日本郵便:料金後納 各種申請・変更手続様式集参照)。主にDM(ダイレクトメール)など、継続的かつ大量の郵便物を定期的に発送する法人や団体が利用しています。

一方、料金別納郵便は事前申請が不要です。発送するタイミングで、10通以上(または内容等で定められた最低数量を満たす場合)の郵便物を同時に差し出すことが利用の条件となります。たとえば案内状や挨拶状などの単発でまとまった通数を発送したい場合に便利です。その都度郵便局窓口で申請し、即日利用が可能です。

支払い方法・タイミングの違い

支払い方法とそのタイミングにも、明確な違いがあります。

料金後納郵便は、郵便物を差し出した月の利用分を翌月にまとめて後払いします。支払いは翌月末までに指定した金融機関口座への振込、もしくは日本郵便が指定する預金口座から自動振替のいずれかから選択できます。これにより、日々の現金支払いや切手貼付の手間を大幅に省くことが可能です。特に毎月大量発送を行う法人に適しています。

これに対し、料金別納郵便は、郵便物差出時に料金を現金や切手などで一括して前払いします(※ただし広告郵便物・区分郵便物などは現金のみ等、条件あり)。その際、所定の「別納郵便物等差出票」に必要事項を記入し、郵便局窓口で提出・精算します。発送の都度支払い手続きが必要な点が料金後納と異なります。

このように、定期的な大量発送か、単発の大量発送か。また、事前準備と費用の精算方法という2点が、両サービスを使い分ける大きなポイントとなります。なお、日本郵便の公式ページにも違いが詳細に説明されていますので、参考にされるとよいでしょう(日本郵便:郵便料金のあと払い・まとめ払いについて)。

料金後納・料金別納の利用方法まとめ

申請・手続きに必要なもの

料金後納郵便を利用するためには、事前に郵便局で申請が必要です。

申請時には、「料金後納郵便承認申請書」や会社の場合は会社印(社判)、登記簿謄本や印鑑証明書等が必要となります。申請は、差出予定の郵便局で行い、審査後に承認されると利用が開始できます。手続きには日数がかかることがあるため、事前に余裕を持って準備することをおすすめします。

一方、料金別納郵便の場合は、郵便局での事前申請は不要です。

同一料金・同一内容の郵便物を、10通以上まとめて差し出す際に利用可能です。差出時に所定の「別納郵便物等差出票」に必要事項を記入し、郵便物・料金とともに郵便窓口へ提出します。差出票の用紙は郵便局窓口で入手でき、日本郵便公式サイト からもダウンロード可能です。

別納郵便物等差出票の主な記入項目

- 差出人の氏名・住所・連絡先

- (発送代行の場合は)業者の情報

- 差出年月日

- 郵便物の種類・特殊取扱い・重量/サイズ

- 通数・料金・合計金額

- 支払い方法(現金、切手等)

記入例や詳細は日本郵便の公式のお知らせでも案内されています。

利用条件や注意点

料金後納郵便の利用には、毎月決まった数量以上の郵便物を差し出すことが条件です。

原則として、一カ月あたり50通以上の郵便物や荷物が必要です(種類によって異なる場合があります)。

また、毎月支払いの締切日までに料金をまとめて支払うこと、事前承認通知書に記載された内容で差し出すことなどが求められます。

料金別納郵便の利用条件は、一度に出す郵便物が10通以上、かつ同一内容・同一料金であることです。

種類・サイズ・重さが異なる場合は別々の差出票が必要となり、仕分けも要注意です。なお、大量差し出しによる広告郵便物や区分郵便物、ゆうメールなどは通常の別納条件と異なる場合があります。

支払い方法として、料金後納郵便は月締めで後払い(指定口座引き落としまたは振り込み)、料金別納郵便は差し出しと同時に現金または切手で一括支払いとなります。支払いタイミングによって事務処理も異なるため、自社での運用ルールに留意しましょう。

また、どちらのサービスを利用する場合も、封筒やラベルには所定のマーク(「料金後納」「料金別納」)を正しく印刷・表示しなければなりません。不備がある場合は受付ができないケースがありますので、ご注意ください。

詳細な利用条件や手順、注意点については公式サイトや窓口での案内も確認しましょう。最新情報は日本郵便「郵便料金の支払い方法」ページを参照してください。

封筒への印刷とマークのルール解説

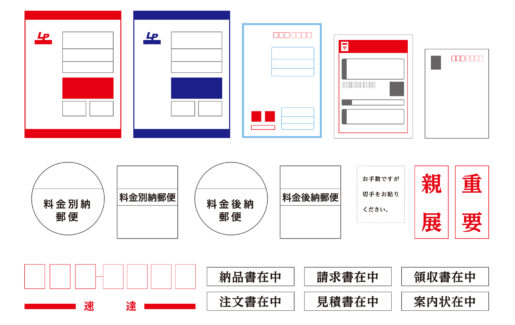

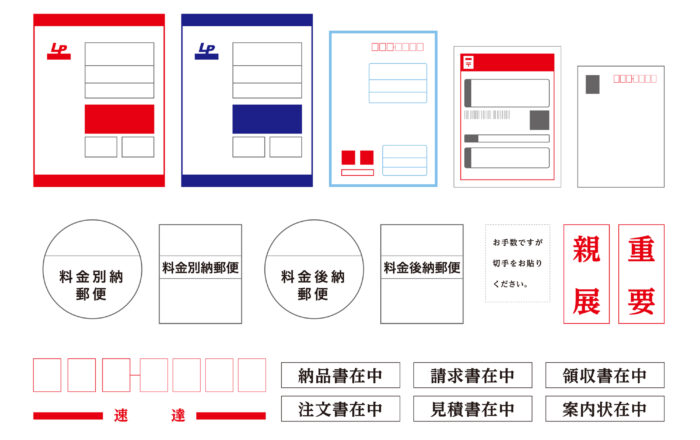

料金後納・料金別納のマークについて

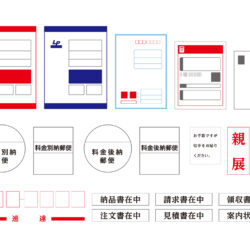

料金後納郵便/料金別納郵便を利用する際、封筒やはがきに必ず「料金後納」や「料金別納」と記載された専用のマーク(後納・別納表示、枠)が必要です。この表示は、郵便料金が切手などで支払われていないことを明示し、郵便局側が適切に区分・処理するために不可欠なものです。

一般的に、料金後納のマークは「料金後納郵便」または「料金後納」と記載された四角や円形の枠、料金別納のマークは「料金別納郵便」または「料金別納」と記載された同様の枠で表示されます。

表示枠の形状や大きさ、記載の方法については、日本郵便株式会社「料金後納郵便物などの表示方法」や「料金別納郵便物等の表示方法」に明記されています。

具体的な表示例としては、縦横2cm以上の円や四角の枠内に「料金後納」「料金別納」などと、はっきり・読みやすい文字で記載することが定められています。また、封筒の場合は表面の左上部、住所・切手よりも上または左側に配置することが一般的です。

さらに、区分郵便物や広告郵便物、第三種郵便物で配達の余裕を承諾する場合(割引郵便)には、枠の右上または下などに「黒い縦線」を加えるルールがあります。縦線の本数により配達までの余裕日数が異なり、「一本線」は通常、「二本線」は3日程度、「三本線」は7日程度の配達余裕となります

封筒への印刷・デザイン方法

封筒の印刷にあたっては、郵便のバーコードリーダーや住所表示と重ならない位置に、先述の枠およびマークを必ず印刷する必要があります。通常は印刷会社のテンプレートや指定書式を利用することで、規定通りのサイズ・位置でレイアウトが可能です。

封筒のデザインで気を付けるべきポイントは、マークのコントラストを高めること、他の図柄やロゴマークと紛らわしくならないこと、文字が消えたり読みにくくなったりしないことです。また、正式な郵便物として認められるために、色やサイズ・表示位置の基準を必ず守りましょう(詳細は日本郵便株式会社「料金後納郵便物などの表示方法」や「料金別納郵便物等の表示方法」参照)。

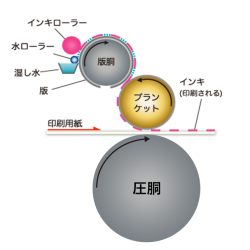

環境や印刷方法(オンデマンド印刷・オフセット印刷など)によっては、枠がぼやけたり必要な情報がかすれてしまうことがありますので、試し刷りや校正で必ず確認し、問題があれば郵便局に相談するのが安心です。

封筒の印刷・デザインもプロに相談を

実際に「料金後納」や「料金別納」のマークを印刷する際は、郵便局のルールを正確に反映したレイアウト・サイズでの対応が必要です。こうした規格を満たす封筒印刷を安心して依頼するなら、**静岡市の印刷会社「有限会社 飯塚印刷」**をご検討ください。

飯塚印刷では、郵便マークの規定に準拠したテンプレート対応や、社名・ロゴ入りのオリジナル封筒の印刷も可能です。官製封筒や業務用DM封筒の制作にも多数の実績があり、「料金後納・料金別納」封筒の相談も多数寄せられています。

- オフセット・オンデマンド両方に対応

- 少部数〜大ロットまで柔軟対応

- 用紙・サイズ・マーク位置の校正もサポート

封筒デザインでお困りの方や、郵便対応の印刷物をこれから導入される方は、お気軽にお問い合わせください。

まとめ

料金後納と料金別納は、郵便料金の支払い方法や利用条件、使えるシーンが異なります。どちらも効率的に大量郵送を行う際に役立ちますが、用途や手続きに合わせて選ぶことが重要です。封筒への正しいマーク印刷も日本郵便のルールに従いましょう。

コメント